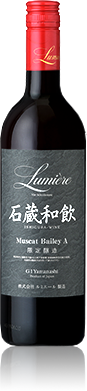

ISHIGURA

100年の歳月に耐えられるワインを目指す、石蔵和飲。

明治34年(1901年)に神谷傳兵衛氏の指導を受け、扇状地の傾斜を利用した日本初のヨーロッパ型横蔵式地下発酵槽が構築されました。

明治から昭和にかけて、ステンレスタンクがなかった時代に、石積みで造られた発酵槽は、

大量のワインを醸造するために、大きな役割を果たしていたのです。

この発酵槽は、耐酸性に優れた花崗岩で造られており、横に並んだ10基の前面に、地下通路が通っています。

発酵槽一基の大きさは、幅1.65m、奥行3.6m、高さ2.25mで、一基あたり10,000リットル以上の醸造ができます。

大量の仕込みタンクとして建設されたこの地下発酵槽は大変強固で、随時メンテナンスをされながら、現在も使用されています。

1998年に国登録有形文化財に、2018年には日本遺産の構成要素に

それぞれ認定されています。

独自の製造法

ORIGINAL METHOD

仕込みは、まず竹製の簀子(すのこ)を槽内に設置し、ぶどうを房ごとつぶし入れて発酵させます。その後、容器を移して熟成させます。これは、ヨーロッパ式の発酵槽に、東洋にしかない竹を用いた、独自の醸造法となります。

石蔵和飲ができるまで 動画を見る

ISHIGURA-WINE

1

|

2

|

3

|

||

|

ぶどう果汁を抜き取る際に濾過装置の役目をする竹製のすのこなどを石蔵の底や側面に設置します。 |

収穫した葡萄を破砕します。 |

果梗を付けたまま果皮、果肉、果汁を石蔵内に注ぎ入れます。 |

4

|

5

|

6

|

||

|

一旦果汁を石蔵下部にある呑み口(穴)から抜き取り、果皮、果肉を抑える為の竹製すのこを敷き、つっかえ棒をします。 |

すのこを施設後、再度果汁を注ぎ入れます。すのこの下で醗酵する葡萄果肉・果皮は炭酸ガスを発生し自力で浮き上がろうとします。そのエネルギーは、エキス分の抽出を促し、ワインに力を与えます。 |

石蔵の下に流れる地下水が天然の冷却を行い、健全な醸し醗酵を行うことが出来ます。 |

7

|

8

|

9

|

||

|

醗酵終了後、ワインを抜き取り、すのこを撤収します。 |

液抜き後、果皮を手作業でかき出します。 |

熟成の後、澱引きして、濾過を行います。最後に瓶詰めを行い、ラベルを貼って完成です。 |